《廬山戀》何以戀廬山

編輯: 鄒菲燕來源: 當代江西2023-08-25 09:35:58

編輯: 鄒菲燕來源: 當代江西2023-08-25 09:35:58

愛情是永恒的主題。廬山國際愛情電影周已然成為江西對外電影文化交流乃至于形象宣傳的金色名片。

圖源中國廬山發布

浪漫的七夕,多情的廬山。昨晚,星光熠熠、萬眾矚目的第四屆廬山國際電影周主題盛典如期上演,帶給觀眾無限浪漫的遐想。

廬山宛若大地上升起的舞臺,廬山國際愛情電影周已然成為江西對外電影文化交流乃至于形象宣傳的金色名片。

2020年,在經典愛情故事片《廬山戀》首映40周年之際,廬山國際愛情電影周橫空出世,到今年已是第四屆。幾年來的堅持與不斷創新,秉承著國際視野的方向,逐步打造成山巔的愛情盛典,電影的高峰盛會。

一

愛情是永恒的主題。從《白蛇傳》《牛郎織女》《梁祝》《天仙配》到《廬山戀》,中國式的愛情經典閃爍著不朽的光芒,《廬山戀》是現代愛情影像的經典敘事,在特定的歷史時期,《廬山戀》的愛情是一把打開時代之門的鑰匙。

香港影人倪震總結過:“中國電影中一直存在著兩條文化脈絡,一條是西北風情,另一條是江南文化。”

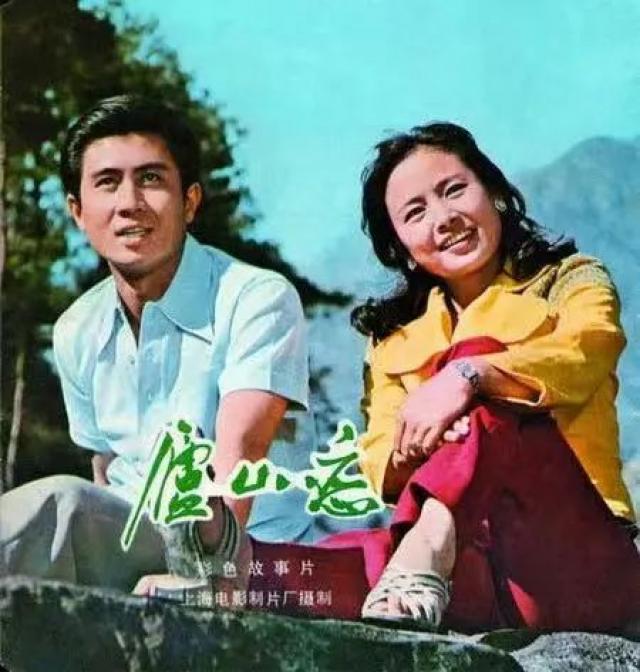

1980年上海電影制片廠出品了由畢必成編劇,黃祖模執導,張瑜、郭凱敏主演的風光愛情故事片《廬山戀》。作品突出電影風光化與風光片情節化,講述僑居美國的前國軍將領女兒周筠到廬山游覽,偶遇高干子弟耿華,兩人一見鐘情,遂墜入愛河。

圖源網絡

動蕩年代的結束,人們萌生出嶄新的理想和精神追求,價值觀念向著開放、交流轉折,藝術作品也在時代的偉大更迭中顯現出與以往完全不同的面貌。

經歷了長期思想禁錮、情感封閉的歷史階段,《廬山戀》突破禁區,打開了無數少男少女的心扉,尤其廬山山水的詩意情感與人間高尚的愛情彼此融匯,壓抑的情感忽然放飛在青山綠水的語境里,影像審美通過生態現場與故事現場互動,攜帶著深刻的生態美學內蘊,山川、瀑布、溪流、花徑……美景映現美好。

電影講究畫面,《廬山戀》擺出了一幅傳統山水,照亮了心靈,詩意的氣質彌漫在整個影片里,大自然美好景象烘托著《廬山戀》羅曼蒂克式的敘事空間,在生態緯度上突出自由、空靈的人與自然的和諧,真善美的生命價值融匯其中,照耀著年輕人虔誠、純粹的心靈,展現廬山獨有的生態風貌和人文景觀,將青澀的愛情、美麗的邂逅和蓬勃的朝氣吸附在對美好生活憧憬的詩情畫意里,映射出社會價值和情感的時代轉變。

2018年《廬山戀》被評為“改革開放40周年中國十大優秀愛情電影”。這部寄托了整整一代人甚至幾代人愛情情懷的電影,成為中國電影史上一個永遠的傳奇。

借助《廬山戀》在電影史上的標簽性和里程碑意義,打造廬山國際愛情電影周品牌效應,這是江西文旅尋求突破的創新之舉。本屆電影周期間將舉辦著名音樂人、電影大師、演員以及藝術家、學者出席的廬山國際愛情電影高峰論壇,并展映20部經典愛情電影。

廬山國際愛情電影周的系列活動隱喻著活力、經典與生態,愈發成為世界看廬山的綠色窗口。

圖源潯陽晚報

二

本屆電影周在七夕節當晚開啟主題盛典,從廬山的山水景象和名篇佳句中創新舞美設計,呈現多元、多層次的光影變幻,舞出山河氣韻,展現文化自信。

電影創作、欣賞與生態審美息息相關,中國電影對地理語義呈現出策略性的構思,在電影敘事中搭建了獨特的視覺效應和外部場景,生態精神代入到人格結構,在生態語境的美學視角下,生態與人生、文化構建出審美關系。

風光作為影像敘事的背景,對于推動劇情以及渲染中心語義起到特殊作用。比如《廬山戀》通過曼妙的生態畫卷,表現人物的精神世界、情緒變化和故事軌跡,也在謳歌祖國的大好河山,在當時來講耳目一新。“去廬山談一場戀愛”深植在年輕人心底,影片中的“第一吻”定格為一代人的情感記憶,張瑜和郭凱敏青春靚麗和質樸無華的表演,也成為20世紀80年代最令人難忘的銀幕情侶。

《廬山戀》的熱映對于廬山形象推廣是大獲成功的。廬山的歷史感與生態交融在影片里。廬山大好風光跟隨影片情節,再現了古代高邁、美妙的詩意,廬山含蓄的云霧、挺撥的山勢等生態景象中那場令人魂牽夢繞的愛情,成就了前往廬山絡繹不絕的腳步。

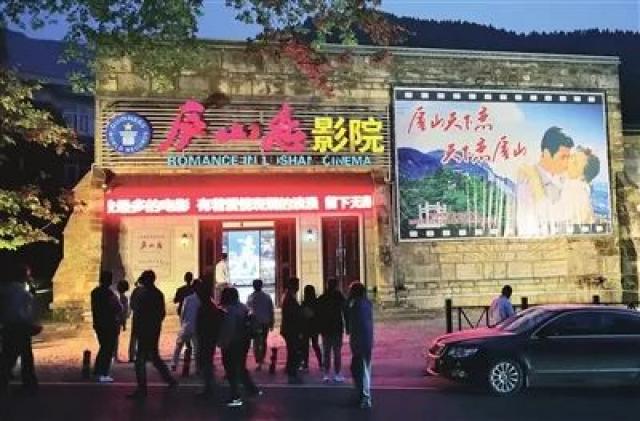

電影是刻畫社會記憶的符碼。《廬山戀》是廬山影響最廣泛的宣傳影片,也是中國第一部在旅游風景區長年上映的故事片,廬山以循環播放的形式將這部影片長久地留駐下來,成為電影文化的奇觀。

廬山是中國迄今為止唯一擁有世界地質公園與世界文化遺產兩大稱號的名山,具有世界影響力。本屆電影周強調與廬山山水文化的緊密結合,以“山”為創意核心,充分詮釋出“廬山天下悠”的人文內涵,深入研討江西旅游,助力廬山形象的全球推廣。

圖源視覺中國

三

山水意識是中國藝術史的一根神經,具有民族性的傳統母題之一,揭示著一種生存態度和理性的精神信仰。廬山是山水精神的樣板,綠色、金色、白色,廬山次第穿插調換著生活的顏色,偉岸的景象激發了歷代藝術家的神思。

每一束水流都會觸動靈感,藝術家接踵而來,以藝術語言注入,彼此召喚,提供了現場樣態的影像式山水記憶和視野,建構出廬山生態精神的組圖,諸多經典流傳下來,如謝靈運的《登廬山絕頂望諸嶠》、鮑照的《望石門》、陶淵明的《飲酒》、李白的《廬山遙寄盧侍御虛舟》、白居易的《大林寺桃花》、蘇軾的《題西林壁》等等以及唐寅、石濤諸家關于廬山勝景的畫作。

從哲學分支出來以研究人與世界審美關系的美學思維下,生態美學與文藝作品彼此成就。藝術家的審美活動通過文學、繪畫、音樂等藝術形態的介入以及隱逸浪漫的棲居方式,師法自然,安放自己,溫情以待,激發靈感,顯現出人對自然的審美觀照和敬意,推門見山,開窗見綠的生態之美也是中國人的真切向往。

一座廬山,半部中國文化史。詩書畫等傳統藝術的力量,不僅賦予了廬山意蘊深長的文化身份,還成就了其在中國生態文化體系中的標志性地位。藝術情景交融這一基本特征在影像作品中得以更充分的體現。影像從自然、意境、和諧等方面表現審美特性,鏡頭中蔥蘢、奇崛、浩渺、奔放、變幻多姿等瑰麗的山水美學成為無限神往與敬畏的圣地,勾起對風景的醉心書寫和文化記憶。

關于廬山的影像記錄一直在持續。匡廬奇秀甲天下:“攀千仞削壁,臨萬丈深淵”,“奇”是險峻的山體;“靈山多秀色,空水共氤氳”,“秀”正是廬山生態美學的集中表現。影像技術、審美激情交織著中國人古老的生態理想,鏡頭讓我們重溫文人墨客筆下的廬山,像是沿著平仄和韻腳,“飛云渡險脊,走霧隱幽潭”“萬丈洪泉落,迢迢半紫氛”,既是生態體念,根本上是中國人骨子里審美格調與生命哲學的追求。

《廬山戀》表達的生態語境就是傳統山水詩畫的繼續,古典的生態美學的意境觀貫穿影片。沿著山水、家國、情感的路線點燃廬山生態美學的無窮魅力,強化抒情化表達,引發了當時影壇的一種風潮,產生巨大回響。另外以廬山為場景的諸多影視片陸續播放,如央視紀錄片《廬山》《廬山人文圣山》。鳳凰衛視歷史片《廬山風云》、電視連續劇《敵營十八年》等。歷史在云霧中沉浮,藝術家們在與一座山對話。

以電影文化為切入口,打造江西多姿多彩的生態文化展示平臺。生態主義對廬山這座人文圣山的孕育和形成發揮關鍵性的作用。廬山是一方大文化的鄉土,高聳在長江與鄱陽湖的結口,處于特殊的地理,交通上承接南北,使之成為文化的匯合口,它賦有多重身份,是不可置疑的生態文化遺產。

圖源視覺中國

四

山水精神扎根于民族文化、社會心理。廬山國際愛情電影周起到一個牽引的作用,江西山水是無盡的寶藏,影像可以從不同的空間角度,立體化地勾畫江西地理的生態精神與人文氣象,每個切面都帶來深情的凝視,強調敘事主體與自然環境的整合以及視覺傳達的想象力。

中國傳統哲學的生態意識,滲透于詩歌、音樂、繪畫、建筑雕塑等諸多方面。從生態主義和多學科視角,包括電影載體在內,挖掘江西生態價值以及生態對諸多領域的影響,江西的生態記憶是從歲月深處的呼吸或是“詩意的棲居”的生態理想洇入我們的日常。

生態是文化的血液,保住生態就是保住了人、文化以及發展的關鍵。站在生態主義的制高點上,文學、電影等完成一個側像的思考與敘述,也是生態精神守望和傳承的態度。

中國生態文明是中國特有的文化價值觀,包含了非常豐富的生態文化。淋漓暢快的筆尖可以轉化為影像書寫,歷史性、藝術性跟著充滿張力的鏡頭和精妙的講解完成一探究竟的旅程,這種詩意生態的慣性審美和意蘊增值形成廣泛的社會心理認同,也體現了電影藝術品格和審美價值。

?

?

圖源新華社

詩意表達是傳統生態美學的基本立場,不僅是文化觀念和情感,更是主流的價值觀和生命歸宿。許多電影人順應美學潮流,運用新的藝術手法、工具和現代思維方式激活把自然萬物人格化的古典生態美學觀念,滿足了更廣泛的觀賞價值,體驗包括人類在內的大自然萬物一體的境界,獲得渾然與物同體、以和為美的精神愉悅。

在江西這張生態文化的樣圖里,完成生態電影敘事與生命、歷史、藝術隱秘或直接的互為浸染的關系,形成一種審美共振,打造更多美麗中國“江西樣板”的影像范本。以影為媒,透過廬山國際愛情電影周這扇窗,我們將向世界展示更好更豐富的江西。