“七一”你會想起哪首歌?

編輯: 陳兮來源: 當代江西2023-07-01 09:49:15

編輯: 陳兮來源: 當代江西2023-07-01 09:49:15

出生于江西鉛山石塘鎮的姚筱舟,與《唱支山歌給黨聽》這首歌到底有怎樣的不解之緣?

2023年7月1日,我們黨迎來了102歲生日。

從1921年至今,中國共產黨帶領全國各族人民,走過了102年艱辛而輝煌的風雨歷程。

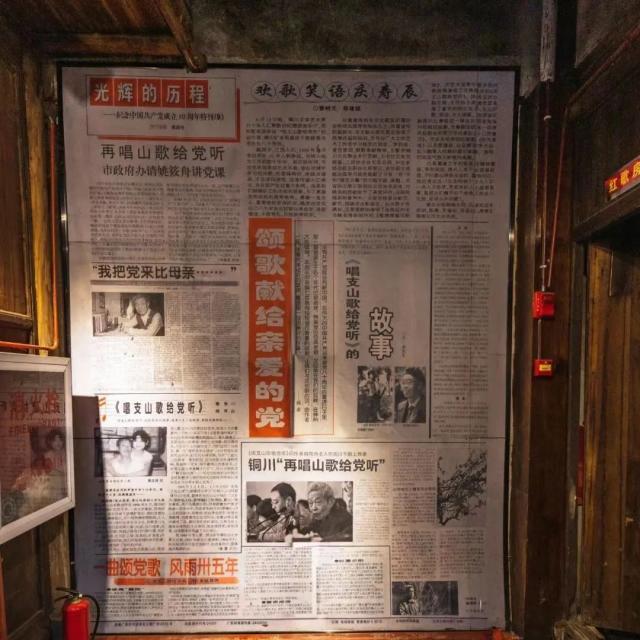

100多年來,歌頌黨的歌曲層出不窮,《唱支山歌給黨聽》就是其中的經典之作,藏族歌唱家才旦卓瑪一曲成名,經久不衰。

這首歌源自一首寫于1958年的小詩,后因被雷鋒摘抄到日記中而廣為流傳。1963年,雷鋒日記里的這首小詩引起了曾加入新四軍前線劇團、從蘇聯留學歸來的音樂家朱踐耳的注意并譜曲,經才旦卓瑪演唱后傳遍全國。

鮮為人知的是,這首詩的作者是出生于江西鉛山石塘鎮的姚筱舟。

他與這首歌到底有怎樣的不解之緣?

歌曲《唱支山歌給黨聽》的詞作者姚筱舟。

少年心向黨

石塘鎮,鉛山千年古鎮。

1933年3月,姚筱舟出生于該鎮一家書香門第,祖父在清朝當過知縣。姚筱舟按族譜取名為姚明星,兄弟姐妹5人,排第三。

由于父親去世早,家道中落,靠勤勞賢惠的母親支撐和叔叔的接濟,勉強完成了小學、初中的學業。

姚筱舟后來回憶說,他很感謝當時的一位老師,經常給他們講述共產黨一心為人民的故事,在他幼小的心靈中播下了向往共產黨的種子。

1949年2月,鉛山中學解散。當時正是黎明前夜,即將初中畢業的明星深感自己如一葉孤舟,人海茫茫不知漂向何處,于是改名姚筱舟。

1949年5月,鉛山解放,這讓迷茫中的姚筱舟看到了光明。當時,第二野戰軍軍政大學第五分校在鉛山河口鎮招生,要求學員必須初中以上學歷,姚筱舟剛好符合條件,于是就報名參軍。

雖然學歷符合,但身高稍微差了一點。姚筱舟把腳踮一踮說,你看,這不就夠了嗎?招生人員被他參軍的強烈愿望打動,看他年齡尚小,個子還會長,就批準他入伍,于是16歲的姚筱舟正式成為二野軍政大學第五分校的一名學員。

之后,姚筱舟隨部隊開進貴州剿匪。經歷了血與火的考驗,姚筱舟漸漸成長成熟起來。

1950年,鴨綠江邊燃起戰火。姚筱舟和戰友一道,跨過鴨綠江,參加抗美援朝,編入中國人民志愿軍鐵道兵第三師直屬衛生連,任文化干事。

在前線,姚筱舟目睹戰友們在敵人飛機炸彈威脅下搶修鐵路橋梁時,最危險、最苦的活都是共產黨員搶著上。

這讓他深刻認識到,共產黨員不僅僅是一個稱謂,而且是榜樣,是理想的追求,是奮斗的目標。

再次經歷戰火的淬煉,18歲的姚筱舟成長為一名合格的志愿軍戰士,也就在這一年,他第一次向黨組織遞交了入黨申請書。

姚筱舟紀念館。圖源鉛山縣委宣傳部

頌歌獻給黨

1953年7月27日,《關于朝鮮軍事停戰的協定》在板門店簽訂。第二年,姚筱舟凱旋歸國并轉業來到陜西商洛,后調銅川礦務局下屬的焦坪煤礦擔任技術員。

從此,他在焦坪煤礦一干就是28年。

1957年1月,焦坪煤礦發生礦難事故,14名礦工遇難。當時生病在家的姚筱舟被認定負有間接責任,之后離開技術員職位,下井做了一名普通采煤工人。

煤礦工人大多是窮苦出身,在舊社會當牛做馬,在新社會成了主人翁。礦工們并沒有歧視、嫌棄他身份的轉變,相反處處關心、鼓勵他,使他備感溫暖。

與礦工們同吃同住同勞動的日子里,礦工們對黨的真摯熱愛,深深感染了姚筱舟,點燃了他心中寫詩的激情。

那段時間,姚筱舟創作了大量詩歌并陸續發表,《唱支山歌給黨聽》就是其中影響最大的一首。

這首3段12行的小詩,詩中把黨比作“母親”,用“鞭子”形容舊社會,這些都是礦工們說的原話。這首詩經雷鋒“傳播”,朱踐耳譜曲,才旦卓瑪演唱,迅速紅遍祖國大地,成為人們耳熟能詳的經典“流行歌曲”,一直傳唱至今。

這首詩最初刊發在1958年6月26日《總路線詩傳單》專欄里,署名“蕉萍”。姚筱舟解釋說,“蕉萍”寓意是礦山小草。1959年遼寧春風文藝出版社出版的《新民歌三百首》收錄了這首詩。

當時在沈陽當解放軍的雷鋒看到后,把前八句摘抄在日記里,作為牢記黨恩、永不忘本的座右銘。雷鋒因公殉職后,毛主席親筆題詞“向雷鋒同志學習”,全國掀起了學習雷鋒的熱潮。

1963年的一天,作曲家朱踐耳在翻看《雷鋒日記》時看到這首詩,詩歌中樸實的話語、真摯的感情深深地打動了他,立即給這首詩譜了曲。

同年的一個早晨,在上海音樂學院學習的才旦卓瑪偶然聽到這首歌,句句飽含深情的歌詞也打動了這位農奴女兒的心。才旦卓瑪認為,這首歌里所唱的,句句都是自己的心聲,她決心要唱響這首歌。她以深情和獨特的音質,在上海之春音樂節上演唱了這首歌,一唱成名。

歌曲在上海和中央人民廣播電臺播出,受到全國聽眾的喜愛,很快傳遍了大江南北,成為億萬中國人民愛唱愛聽的黨的頌歌。1965年春,歌曲還被文化和旅游部評為“全國優秀群眾歌曲”。

筱舟紀念館。圖源鉛山縣委宣傳部

當《唱支山歌給黨聽》在全國流行后,沒有人知道這首歌的真正詞作者是誰,很多人以為這首歌的詞作者就是雷鋒。姚筱舟從中央人民廣播電臺的節目中第一次聽到這首歌的時候,既驚訝又激動,他沒想到自己一首小詩竟然會成為廣為傳唱的動人歌曲。

50多年后,姚筱舟依舊謙遜地說:“我就是風把云托起來的。寫這個歌的時候我是煤礦工人,是最基層的勞動者,朱踐耳、才旦卓瑪是有名的作曲家和歌唱家,沒有他們,我出不了名。在那個年代,認為這支歌能真正表達人民對黨的感情。”

當各種榮譽紛至沓來的時候,姚筱舟始終保持頭腦清醒,他認為自己只不過是用詩歌的語言如實記錄下人民對黨的真實質樸的初心。而姚筱舟自己,也始終堅守這份初心,那就是:聽黨的話,跟黨走,為礦工放歌。

他說:“我是一塊小小的煤炭,是礦工、礦務局和黨把我開采出來,并用愛把我點燃,使我能發出一點光與熱,回報給人民。”

白首終入黨

如果說,16歲的姚明星給自己改名姚筱舟,表達的是人生漫漫不知何去何從的迷茫。那么,他發表詩作時所使用筆名“蕉萍”,則含有“雨打芭蕉”“無根浮萍”的人生況味,表達了他在特殊年代的苦悶彷徨。

在焦坪煤礦28年,姚筱舟的確像一株無名小草一樣經歷了風霜雪雨、酷暑寒冬。

如果他是一個意志薄弱者,很可能就在這“愁苦的旅程中無力跋涉而沉沒了”,但姚筱舟始終相信黨,相信群眾,也相信自己,堅信寒冬終會過去,春天將會來臨。與礦工們在一起,礦工們質樸、豪爽、忍辱負重、堅韌不拔的品格也給了他無窮的信心和力量。

1978年,黨的十一屆三中全會后,大量的冤假錯案得到平反昭雪,社會風氣為之一新,姚筱舟頭上“無形的緊箍咒”也不翼而飛,他如同獲得新生。

歌曲《唱支山歌給黨聽》的詞作者姚筱舟。

2001年6月26日,在他發表《唱支山歌給黨聽》這首詩的同一個日子,67歲的姚筱舟終于實現了他的夙愿,光榮地加入中國共產黨。

這一天,離他第一次寫入黨申請書整整過去了半個世紀。

姚筱舟心底的感情用任何語言都無法表達,他動情地說:“赤心五十載,一支忠誠歌。我心如歌!”

小孫子問他:“爺爺,黨是什么,您為什么非要入黨?”

姚筱舟摸著孩子的頭說:“黨呀,是媽媽。入了黨,說明我是媽媽的好孩子,這一天,我可是等了整整50年,半個世紀呀……”

入黨之后,姚筱舟為自己取了一個新的筆名:搖櫓。他表示,在人海茫茫中他已經找到目標了。感謝黨的重視和培養,他要把余生所有的一切都奉獻給黨和人民。姚筱舟說:“中國共產黨是我唯一的選擇,畢生的追求。”